Kaum ein Denker prägte seine Zeit nachhaltiger als Christoph Martin Wieland, kaum einer entrückte unverdientermaßen so schnell wieder in die Vergessenheit wie der einstmalige Dichter des Rokokos, der Libretto-, Operndichter, der am 20 Januar 1813 in Weimar verstarb. Der am 5. September 1733 in Biberach geborene Pfarrerssohn war mehr als ein Literat; er formte das unter der Regentschaft Anna Amalias mit ihm aufblühende Weimar – das kleine Herzogtum an der Ilm, und eine der damals bekanntesten Zeitschriften, „Der Teutsche Merkur“ feierte durch seinen Herausgeber große Erfolge.

Während Goethe die Vielzahl junger, nach Weimar pilgernder Literaten, darunter Kleist und Lenz, großzügig ablehnte und der literarischen Welt als nicht gebührend empfand, blieb Wieland der liebende Vater, der Erdenbürger, der sich auch um literarische Debütanten immer wieder kümmerte, das Genie, das – obwohl Prinzenerzieher von Herzog Carl August – nicht der höfischen Etikette frönte, sondern im Bewusstsein der englischen Whigs-Aristokratie dem damaligen Trend aus der Urbanität in die ländliche Idylle folgte. Und diese Idylle war es, die ihn Zeit seines Lebens prägen wird, sie schönsten Jahre wird er auf seinem Landgut in Oßmannstedt nahe Weimar verbringen, nahe an Goethe, der in der Nähe von Apolda ein kleines Landgut erworben hatte. Die Euphorie zu seinem Landgut, zu seinem Tusculum bekundet Wieland: „ich muß aufs Land. Hier in Weimar wird mir der Geist durch den Hof, mein Körper durch das fatale Klima gemordet. Wollt ihr also mein längeres Leben, so misgönnt mir diese ländliche Ruhe nicht. Ich habe mir übrigens alle Nachtheile gedacht, welche diese Isolierung für mich haben kann. Allein Der ist glücklich, sagt Epiktet, der, was die Nothwendigkeit gebietet, gern thut. Mit dieser Lebensphilosophie bin ich immer ausgekommen.“[1][1] Wie wichtig ihm die Natur gewesen ist, die Naturfrömmigkeit und das Eingeschlossensein durch dieses, unterstreicht die „Geschichte des Agathon“, wo die Handlung in den Garten verlegt wird. Auch die Alterswerke, der „Agathodämon“ und der „Aristipp“ bezeugen, dass sich Wieland wie Agathodämon, der sich als neupythagoreischer Philosoph in die elysische Landschaft Kretas zurückzog, einen abgeschiedenen Landsitz auserwählte. Mit dem Sokratesschüler Aristipp verband Wieland die Utopie eines glücklichen Lebens unter vernünftigen Menschen auf dem Lande.

Das Verhältnis zu Goethe war seinerzeit nicht ungetrübt, doch der Biberacher sah im Weimarer Olympier keineswegs den Karrieristen, sondern einen Herzensmenschen, wie dies eine Briefstelle an seinen Freund Friedrich Heinrich Jacobi bezeugt: „Wie ganz der Mensch bei’m ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich am nämlichen Tage an der Seite des herrlichen Jünglings saß! […] Seit dem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Goethe, wie ein Tautropfen in der Morgensonne.“ Trotz Goethes Kritik, der er in seiner Schrift „Götter, Helden und Wieland“ Ausdruck verlieh, kam es immer wieder zu Begegnungen zwischen beiden. Ressentiments waren Wielands Sache nicht.

Bereits frühzeitig genialisch, in den alten Sprachen versiert, hatte Wieland mit siebzehn Jahren sein Heldengedicht in fünf Gesängen „Hermann“ geschrieben. Nun war er in der literarischen Welt angekommen, genoss Johann Jakob Bodmers Anerkennung. Literarische Erfolge bescherten ihm darüber hinaus der satirische Roman „Die Abderiten, Eine sehr wahrscheinliche Geschichte von Herrn Hofrath Wieland“, der zweibändige Roman „Geschichte des Agathon“ und „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen“ – immer noch eine philosophische Herausforderung.

Mit der damaligen Naturpoesie und Naturphilosophie von Rousseau und Shaftesbury war Wieland seit den frühen Biberacher Jahren, in Zürich bei Bodmer und während seiner Erfurter Zeit als Philosophieprofessor vertraut. Mit Rousseau kritisiert er den Zustand der Gesellschaft, teilt dessen Naturalismuskonzept; allein Rousseaus „Zurück zur Natur“ und den Gedanken vom „état naturel“ vermag er nichts abzugewinnen. Dass ihn Rousseaus pädagogische Erziehungsschrift, der „Émile“ begeistert und angeregt hat, lässt sich in seinen Schriften „Republick des Diogenes“, in den „Beyträge(n)“ zur Geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens“ und in den Essays „Über J.J. Rousseaus ursprünglichen Zustand des Menschen“ ablesen. Als Shakespeareübersetzer kannte er eingehend die englische Aufklärung und die von der Insel ausgehende Gartenrevolution. Ihm waren der „Spectator“ und sein Herausgeber Joseph Addisons wirkungsästhetische Beurteilung der Natur nicht entgangen.

Wielands eigene Erziehungsschriften, sein Bildungsroman, die „Geschichte des Agathon“ von 1766, der seinerseits wiederum die Vorlage für Gottfried Kellers „Grünen Heinrich“ wurde, waren tief vom englischen Philosophieren geprägt, denn es waren nicht die autonome Vernunft, der gesetzgebende Verstand und die Deontologie, die zum beliebten Steckenpferd Wielands wurden, sondern – ganz im Sinne Shaftesburys – suchte er – im Anschluss an John Locke – nach einer neuartigen Verknüpfung von Vernunft und Affekten. Diese neue Beziehung zwischen dem Leib und dem Geist herzustellen, unter Einbeziehung eines universalen Harmoniebegriffs, in dem sich Gutheit und Schönheit wechselseitig befruchten, verweist auch darauf, wie sehr Wieland die antike Literatur und Philosophie schätzte, wie viel ihm als Dichter und als Aufklärer an dieser gelegen war. Die Synthese zwischen Geist und Leib, ihr wechselseitiges Beziehungsgeflecht, ermögliche es dem Subjekt, sich in die universale und panharmonische Ordnung des Universums einzufügen.

Bereits in seiner frühen Schrift „Die Natur der Dinge“ hatte Wieland kosmologische und anthropologische Fragen in den Mittelpunkt gerückt und so unmittelbar an Lukrez’ Lehrgedicht „De rerum natura“ angeknüpft. Wieland wurde nicht müde, gerade in dieser frühen Schrift, den Monismus und Pantheismus Spinozas zu kritisieren; ihm ging es nicht um die Unendlichkeit Gottes, um Gott als Substanz, sondern um die Schöpfungstheologie, die die Natur im Sinne der Gottesebenbildlichkeit begreift und nicht auf einen blind-funktionierenden Mechanismus verkürzt. Statt dem Okkasionalismus Malebranches, der „harmonia praestabilitia“ und den „influxus physicus“ Leibniz’ wird er an der „Kette der Wesen“ festhalten, einer Art Stufenleiter, die vom höchsten bis zum niedrigsten Wesen herabreicht.

Hofleben einerseits, kritische Aufklärung andererseits – zwischen diesen beiden Antipoden schwankt Wieland Zeit seines Lebens. Indem er sich für die Natur und damit für Shaftesburys ideale Vorstellung von einem Leben gemäß und in der Natur entscheidet, kommt er dem Ideal seiner antiken Vorbilder näher; allein ein Leben in der Ungezwungenheit der Natur vermag das Subjekt dahinführen, sich als autonomes zu entfalten. Und diese freiheitliche Autonomie ist es, die Wieland über alles stellt. So verwundert es kaum, dass die Antike jener Sehnsuchtort bleibt, der allein ein Leben in seliger Ruhe und edler Gelassenheit ermöglicht. In Oßmannstedt entgegnete er der aufgeweichten Moralität des 18. Jahrhunderts und stellte dieser die heilige Sehnsucht nach dem „Goldenen Zeitalter“ gegenüber. Kein Zurück zur Natur, aber ein Zurück nach Arkadien sehr wohl; denn allein ein moralischer Glaube, das Subjekt als Prinzip der Sittlichkeit und der Schriftsteller als Erzieher in moralischen Angelegenheiten konnten die von Wieland erwünschte Veränderung der Sittlichkeit ermöglichen.

Stoisches Denken, die Selbstverwirklichung des moralischen Ich als autonomen und autarken Wesen, das sich allen Widrigkeiten des Lebens fügt, dies wird zur lebenspraktischen Maxime Wielands. Nur ein moralisches Ich kann die Welt erlösen und in der „Die Natur der Dinge“ heißt es dann: „Wer jetzt im Dunklen tappt, wird dann im Lichtmeer schwimmen […].“ Es ist also nicht das Schicksal, das bestimmt, es ist der stoische Geist, der über dieses gebietet und richtet, es annimmt und in Produktivität verwandelt. So verwundert es kaum, das auch der Tod Wieland nicht schrecken konnte, zu sehr war ihm die Nähe zwischen Tod und elysischer Vorstellung gewiss – das Resultat ist dann keine Todesverachtung mehr, sondern die bewusste Annahme dieser die Endlichkeit überschreitenden Gewissheit, die nicht nur die Zeitlichkeit vor Augen führt, sondern den wachen Geist beflügelt, ganz im Sinne von Senecas „Carpe diem“ – die Tage intensiv zu erleben, eine Maxime, die sich auf dem Obelisk des Wielandgrabes wiederfindet: „Liebe und Freundschaft umschlang die verwandten Seelen im Leben. Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.“

Die Einübung in das Schicksal, das Ideal eines asketischen Lebens – all diese Gedanken teilte er mit dem römischen Gelehrten Cicero. Keineswegs war der alte Wieland ein „poetischer Landjunker“, sondern jener in aller Bescheidenheit agierende Weltweise. Wie der Philosoph Danischmend, den er zur Hauptfigur seines gleichnamigen Romans auserwählte, suchte er nach einer Natur- und Gemeinschaftsidylle, „deren Wertezentrum die Familie ist. Diese Lebensform setzt auf interaktionsnahe Sozialität, in deren Rahmen sich Konflikte in zwischenmenschlicher Verständigung auf der Ebene von Familien und Nachbarschaftsbeziehungen abwickeln lassen […].“[2]

Nicht nur die Harmonisierung mit der Natur, ein Gedanke, der heute in der Ökologiebewegung wieder im Vordergrund steht, sondern auch ein naturgemäßes Leben, das naturökonomische als auch -ökologische Aspekte mit einschließt, ermöglichen letztendlich das, auf was der Mensch allein hinausstrebt – auf die eigne und soziale Glückseligkeit. Und auf Distanz zu manchen Frivolitäten früherer Stücke im Glanze des Rokokos plädiert Wieland nun verstärkt auf die Ordo des Verstandes, lehnt ein rein affekt- und triebgesteuertes Leben ab, ohne den Empirismus aufzugeben, fokussiert die Vernunft als Prinzip der Sittlichkeit. Ihm werden – wie Cicero und Seneca –die Seelenruhe und die Apathia zum philosophischen und damit lebensweltlichen Heilsgeschick. Und mit dieser Suche nach dem, was in der Natur des Menschen Kontinuität bezeugt, verpflichtet er sich auf ein Leben gemäß der antiken Tugendlehre. Und auch dann schließt sich Wieland der griechischen und römischen Geisteshaltung an, wenn er das Elysium als heitere Idylle versteht, wo Todessehnsucht, heitere Gelassenheit und „stille Größe“ eine Verbindung eingehen. Ihm ist die Vorstellung von einem sagenumwobenen Land am Westrand der Erde, mit dem man das Land der Seligen und den ewigen Frühling identifizierte, nicht fremd, diese, in der die verdienten Helden in ewiger Seligkeit lebten, hat ihn von früher Jugend an begleitet und war immer wieder Teil seiner literarischen Produktionen.

Die Erziehung des Menschen durch einen weisen Herrscher oder Regenten – dies bleibt Wielands Ideal von einer gerechteren Welt, und dies sein Vermächtnis an die heutige Zeit. Gute Politiker, die sich dem Wohle der Bürger annehmen, diese Idee ist für den Aufklärer und Liebhaber klassischer Tugenden derart zentral, dass er es bereits für notwendig erachtete, einen „Goldenen Spiegel“, eine Art Fürstenspiegel zu schreiben, als Anleitung für richtiges und falsches Regieren, als Ratgeber an den weisen Regenten, wie er das maximale Glück seiner ihm anvertrauten Bürger zu befördern weiß – eine Lektüre, derer sich auch moderne Politiker gern annehmen sollten. Bemessen würden sie nach Wieland allein an ihrem bildungspolitischen und sozialen Engagement, an ihren guten Werken.

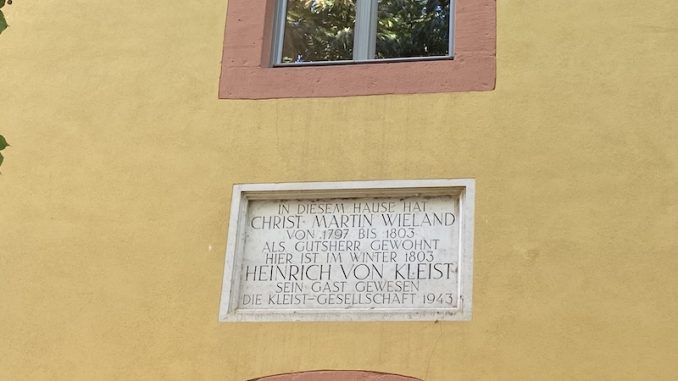

[1] Am 1. April 1797 schreibt er an Herzogin Anna Amalia: „Meine Villa verhält sich zu jener, welche Ew. Durchlaucht in dem hiermit zurückgehenden schönen Briefe so reitzend dargestellt und charakterisiert haben, ungefähr wie die Stadt Weimar zur Stadt Rom, oder wie das ehemalige Tiburtium […] zu dem Sabino eines Horaz sich mag verhalten haben. Von letztem habe ich schon lange die Kunst, mit wenigem vergnügt zu seyn abzulernen gesucht, und auch ich kann, wie er, sagen: die Götter haben mehr für mich gethan, als ich einst nur zu wünschen gewagt. Ich hoffe im Schoß der Natur und der Ruhe, mit den Meinigen und den Musen, die ihren alten Priester nie ganz verlassen werden, den Rest meiner Tage so glücklich zu verleben, als meine Freunde mir nur wünschen können: aber niemals! Niemals! Werde ich der wohltätigen Hand vergessen, durch welche das Schicksal mir ein so liebliches Looß zu Theil werden ließ! Immer werde ich, Gnädigste Herzogin, in Ew. Durchlaucht und in dem Durchl. Herzog, Ihrem würdigsten Sohn und Erben Ihre Liebe zu allem was Schön und Groß in Natur und Kunst ist, die gütigen Schöpfer meines Glückes mit dankvollen Herzen verehren, und in diesem Gefühl bis ans Ende meines Lebens beharren.“ Und als Wieland sein Landgut 1803 verkauft, schreibt ihm die Herzogin in einem Brief vom 14. Februar 1803: „Lieber bester alter Freund unendlich habe ich mich gefreut, daß Sie so vorteilhaft Ihr Oßmannstedt verkauft haben, ein Wunsch den ich lange insgeheim gefühlt habe. Aber dafür will ich so viel es in mein Vermögen stehet (versuchen) Ihnen die Stadt so angenehm zu machen, daß Sie das Landleben darüber vergessen und bey uns wieder jung werden.“ Während seiner Zeit in Oßmannstedt verstarb Sophie Brentano (1800) und seine Frau (1801) – der Rückzug in die Idylle blieb ihm auf Dauer versagt.

[2] Wieland, Epoche – Werk – Wirkung, hg. v. S.-A. Jørgensen, H. Jaumann, J. McCarthy und H. Thomé, München 1994, S. 90.