Die Transformation in Deutschland kommt nicht voran. Sie entwickelt keine Eigendynamik. Im Gegenteil: Sie trägt mittlerweile selbst zur wirtschaftlichen Stagnation bei. Eine der maßgeblichen Gründe dafür könnte sein, dass die optimale Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt in der Transformation noch nicht gefunden ist. Es scheint vielmehr, als würde sich der Staat durch zu viele Eingriffe selbst überfordern und die Wirtschaft dadurch zugleich schwächen. Ein zu großer Staat ist ein schwacher Staat, ein zu regulierter Markt ist ein schwacher Markt. Weniger wäre mehr. Der Trägheit der Transformation liegt ein fatales Missverständnis zugrunde: Transformation ist kein bürokratischer, planbarer Akt, sondern ein unternehmerischer, risikobehafteter Prozess. Die Theorie endogenen Wachstums zeigt, dass es unternehmerischen Wettbewerb braucht, damit sich Innovationen immer wieder gegenseitig anstoßen. Er ist daher unverzichtbarer, aber derzeit schwächster Teil der Transformation.

Der Hammer und die Säge oder die Frage, wie man ein Schiff baut

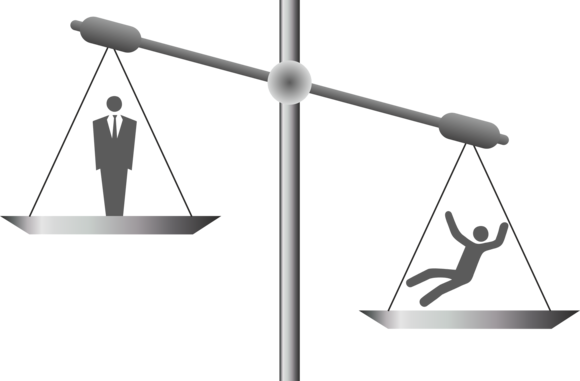

Auf die Frage, ob ein Hammer oder eine Säge das nützlichere Werkzeug sei, würde man antworten, dass es darauf ankäme, was man damit tun wolle. Für den Hammer ist alles ein Nagel, für den Staat alles ein Verwaltungsvorgang. Wer aber ein Schiff bauen möchte, braucht die Säge, um die Bretter zuzuschneiden, und den Hammer, um sie zusammenzufügen. Und so ist es mit dem Staat und dem Markt in der Transformation. Nur der Staat kann die erforderliche Koordination leisten und Infrastrukturen bereitstellen, um strukturelle Pfadabhängigkeiten zu lösen. Nur der Markt kann neue Lösungen hervorbringen, denn nur dort wird unternehmerisch agiert. Der Staat ist nicht nur nicht der bessere Unternehmer; er kann gar kein Unternehmer sein, weil seine Aufgaben, Strukturen und Mentalitäten keine unternehmerischen sind.

Dass der Staat heute eine so dominante Rolle in der Transformation für sich proklamiert, mag auch eine Folge der vergangenen zwanzig Jahre sein. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die Eurokrise, die Pandemie oder der Krieg – alle diese Ereignisse haben dem Staat zurecht eine entscheidende, weil systemische Rolle in der Lösung dieser Krisen zugewiesen. Der Fehler besteht darin, diese Aufgabenteilung direkt auf die Transformation übertragen zu haben, die aber ihrer Natur nach gar keine Krise ist. Natürlich gefällt dem Staat die Rolle des Kümmerers und letzten Versicherers in der Not, und in Zeiten großer Unsicherheit mag die Unterordnung unter die Autorität des Staates für viele bequem sein. Die Folge ist eine Ausdehnung des staatlichen Einflussbereichs über seine originären Aufgaben und Möglichkeiten hinaus. Dass es in den vergangenen zwanzig Jahren kaum noch zu Marktbereinigungen gekommen ist und sich die Produktivitätsentwicklung stark verlangsamt hat, fällt nicht zufällig mit einem expansionistischen Selbstverständnis des Staates zusammen. Den Jahren der risikolosen Strukturkonservierung durch Nullzinsen schließt sich nun eine Phase der renditelosen Transformation mittels Subventionen an.

Wo kein Vertrauen mehr ist, kann die Freiheit nicht gedeihen

Der Staat hat auf diese Weise über die Jahre seinen Einflussbereich erheblich überdehnt. Kurzfristige Marktreaktionen werden immer häufiger als unhaltbar und sogleich als Marktversagen bewertet, selbst dort, wo der Markt eigentlich Lösungen bereitstellen würde. Dabei ist die Marktreaktion ja nur das Signal, nicht das Marktergebnis. Steigende Mieten etwa führen heute sofort zur Intervention des Staates, indem etwa ein Mietpreisstopp erlassen wird, obwohl genau dieser eine mittelfristige Ausweitung des Wohnungsangebots verhindert. Statt also den Marktprozess durch mehr Wettbewerb und zielgenauere Anreize zu unterstützen, wird er ausgeschaltet. Dieses Argument ist wohlgemerkt verschieden von „neoliberalen“ Zurückweisungen des Staates, die auf eine Allmacht des Marktes verweisen, die er eben auch nicht hat.

Wenn der Staat die staatliche Sphäre aber verlässt und in die Sphäre des Marktes übertritt, verschwimmen ordnungspolitische Grenzen. Der Schiedsrichter wird plötzlich selbst Spieler und beginnt, die Regeln mitten im Spiel zu ändern. Mit gravierenden Folgen: Das Vertrauen in Institutionen schwindet, zunehmende Interventionen untergraben die unternehmerische Freiheit, staatliche Kontrolle verdrängt private Verantwortung. Ein verändertes Gleichgewicht zwischen Staat und Markt verändert am Ende die Gesellschaft selbst. Sie wird zu einer unproduktiven „rent-seeking society“, in der sich ein Nullsummen-Denken verbreitet. Es geht nur noch um die Belohnung für richtiges Verhalten und die Verteidigung von Privilegien. Selbstreferenzielle Bürokratie führt irgendwann zu systematisch schlechten Entscheidungen, weil es kaum noch Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidungen gibt (vgl. Dan Davies, „The Unaccountability Machine. Why Big Systems Make Terrible Decisions“, 2024) und sich immer weiter ausdehnende bürokratische Kapazitäten vermindern die Politikeffizienz durch eine „Kafkaisierung“ des Staates (vgl. Fernandez-i-Martin et al., Policy Growth, Implementation Capacities, and the Effect on Policy Performance, 2023).

Fortschritt durch Variation und Auswahl

Nach Jahren des Verharrens im Krisenmodus wollte die amtierende Regierungskoalition nun endlich „mehr Fortschritt wagen“. Doch anstatt es einfach bei diesem Vorhaben zu belassen, was sowohl ein gutes Verständnis von Fortschritt als auch tatsächlich ein Wagnis gewesen wäre, schrieb man auf vielen Seiten in einen Koalitionsvertrag, was man denn unter Fortschritt genau verstehen wolle. So bestand das größte Wagnis am Ende wohl darin, eine Koalition zu bilden, deren Fortschrittsbegriff offenbar kaum Gemeinsamkeiten aufwies und so zu einer fast leeren Schnittmenge aus sozialen, liberalen und ökologischen Zielen wurde.

Nein, Fortschritt entsteht nicht durch einen Koalitionsvertrag, sondern durch einen – gerade in der Transformation – viel stärker evolutorischen Politikansatz, der die experimentelle Variation im Wettbewerb fördert, um daraus gesellschaftliche Entwicklungsoptionen zu generieren. Das Unternehmertum erhält in einem solchen Politikansatz, der Staat und Markt nicht kollusiv miteinander vermischt, sondern komplementär verbindet, eine entscheidende Bedeutung für die Transformation. Bei der Hayekschen „Anmaßung von Wissen“ durch den Staat ist ja weniger die Anmaßung das Problem als vielmehr das Wissen. Jedes Wissen ist epistemisch betrachtet eine Anmaßung, jede Idee basiert auf einer Annahme. Das gilt im Übrigen auch für den Markt. A posteriori festzustellen, dass das, was der Markt an Innovation erzeuge, genau das sei, was der Markt wolle, ist am Ende tautologisch. Denn auch er verfügt nicht über objektives Wissen über die Zukunft, sondern folgt spontanen Moden und erzeugt irrationale Übertreibungen. Aber der Markt ist über die längere Zeit und unter den Bedingungen des Wettbewerbs eben doch ein Entdeckungsverfahren, das dezentral verteiltes Wissen schöpft und verfügbar macht. Das gilt vor allem in Zeiten der Komplexität und Ungewissheit, wenn starre staatliche Regulierung in einem nicht mehr stabilen, sondern vielmehr fragilen Umfeld fehleranfällig wird und sich explorative und lernende Verfahren als methodisch überlegen erweisen.

Wie Staat und Markt zusammen Neues und Großes schaffen

Nun könnte man einwenden, wie Mariana Mazzucato das mit ihrem „Entrepreneurial State“ und der „Moonshot Economy“ tut, dass etwa der Klimawandel einen klaren Handlungsauftrag an die Politik formuliert, der eben in die Sphäre des Staates und nicht des Marktes fällt. Das ist nicht falsch, denn Märkte können bei der Bewältigung von großkollektiven Externalitäten, systemischen Risiken und technologischen Umbrüchen tatsächlich versagen. Transformationsprozesse sind aber, wie etwa die Künstliche Intelligenz, aber auch der Klimawandel zeigen, immer auch gesellschaftliche und oftmals sogar kulturelle und zivilisatorische Veränderungsprozesse, die neue Verhaltensweisen und Organisationsformen hervorbringen. Der Begriff der Emergenz meint genau dies, dass nämlich der Fortschritt Möglichkeiten schafft, die abhängig vom Fortschritt selbst, also nicht antizipierbar sind. Schumpeters „kreative Zerstörung“ endet ja nicht mit der Zerstörung, sondern mit der Entstehung von Neuem aus der Zerstörung. Fortschritt besteht in diesem Sinne in einer Erweiterung von Handlungs-und Gestaltungsmöglichkeiten, die eben auch eine Erweiterung der Vorstellungskraft ist, die wiederum keine Domäne eines verwaltenden Staates ist. Im Grenzbereich zwischen einer zerfallenden Gegenwart und einer noch nicht existenten Zukunft wird Transformation aber zu einer Expedition in unbekanntes Terrain.

Dazu gehört Mut, der letztlich immer eine Eigenschaft von Menschen und eine Triebfeder des Wettbewerbs ist. Der Staat geht anders mit Risiko um und andere Risiken ein als der Markt. Es ist nicht jene Art von Risiko, die das Wissen und die Möglichkeiten erweitert. Bloße Rekombination von Altem erzeugt lediglich „konvexen“ Fortschritt. Transformation aber muss neuen Fortschritt schaffen im Sinne eines Paradigmenwechsels. Eine bessere Aufgabenteilung zwischen Staat und Markt bedeutet daher, dass der Staat wieder mehr Freiheit zurückgibt und Vertrauen schenkt. Denn sonst geschieht Transformation ohne die größte Kraft, die eine liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft haben, nämlich das Wissen, die Fantasie und den Mut der Vielen. Diese Kraft wird nur dann optimal genutzt, wenn beide, der Staat und der Markt, stark sein können, indem ein jeder tut, was er kann. Das bedeutet im Falle des Staates, für das neue Paradigma Richtung und Rahmen vorzugeben, und im Falle des Marktes, Initiative und Innovation zu schaffen.

Prof. Dr. Henning Vöpel

Vorstand Stiftung Ordnungspolitik

Direktor Centrum für Europäische Politik

Quelle: Centrum für Europäische Politik