Dietrich Bonhoeffer, ein gebürtiger Breslauer, war zu Lebzeiten enorm präsent in der geistlichen Jugendarbeit wie in der Bekennenden Kirche. Insgeheim gehörte er zum Kern der wohl bedeutendsten Verschwörung gegen Hitler; seine „Waffe“ aber war nur das Wort Gottes. Vor 80 Jahren, am 9. April 1945, wurde er im KZ Flossenbürg erhängt. Damit wurde er zu einem Blutzeugen Christi im Widerstand gegen das NS-Regime.

Am 4. Februar 1906 wurde Dietrich Bonhoeffer in Breslau als sechstes von acht Kindern eine durchaus großbürgerliche Familie geboren. Sein Vater, Karl Bonhoeffer war einer der führenden Psychiater und Neurologen seiner Zeit; 1911 erhielt er einen Ruf nach Berlin, und so wuchs Dietrich dort auf. Von der Not in der Stadt, die sich mit dem Ersten Weltkrieg einstellte, sah er zunächst nicht viel. Er erhielt privaten Schulunterricht, denn die Mutter war Lehrerin und unterrichtete ihre Kinder bis kurz vor dem Abitur – das für Dietrich indessen kein Problem darstellen sollte.

1923 legte Bonhoeffer, gerade 17-jährig, die Reifeprüfung ab. Dann nahm er in Tübingen das Studium der Theologie auf und wurde wie sein Vater Mitglied des „Igel“. Mit 21 Jahren promovierte er, wieder in Berlin, summa cum laude, wurde im Jahr darauf Vikar in der deutschen evangelischen Kirchengemeinde von Barcelona, 1929 Assistent an der Berliner Universität; dort habilitierte er sich 24-jährig zum Thema „Akt und Sein“. Es folgte ein Jahr mit praktischer Gemeindarbeit in New York, dann nahm er einen Lehrauftrag an der Berliner Universität an. Als die Nationalsozialisten die Theologie zu reglementieren und teils zu verbieten begannen, verlegte er seine Vorlesungen in den Untergrund – aber er machte weiter.

Im Untergrund gegen Hitler

1933 veröffentlicht Bonhoeffer den Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“; darin forderte er, nicht nur gegen Hitler Stellung zu beziehen, sondern aktiven Widerstand zu leisten. Über die Bekennende Kirche (BK) lernte er in den Folgejahren Abwehrchef Wilhelm Canaris, General Hans Oster, Heeresrichter Karl Sack und Generaloberst Ludwig Beck kennen, zusammen mit seinem Schwager Hans von Dohnanyi war er bereits vor der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs de facto Teil einer Widerstandsgruppe. Bonhoeffer kamen hier seine vielfältigen internationalen Kontakte zugute. Dies nicht zuletzt deshalb, um über die innerdeutschen kirchlichen Konflikte im Ausland zu berichten und vor der nationalsozialistischen Kirchenpolitik zu warnen.

Ganz verborgen blieben seine regimefeindlichen Aktivitäten indessen nicht. 1936 entzogen die Nationalsozialisten Bonhoeffer die Lehrerlaubnis, 1940 erhielt er Rede- und Schreibverbot. Obwohl die Gestapo ihn auf Schritt und Tritt beobachte, arbeitete Bonhoeffer ab 1940 enger mit Oster und Dohnanyi zusammen, in Freiburg entwickelte er zusammen mit dem Tübinger Turnerschafter Carl Friedrich Goerdeler, seinem „Igel“-Bundesbruder Constantin von Dietze sowie den beiden Corpsstudenten Franz Böhm und Walter Eucken – dazu kamen weitere Mitstreiter, darunter Adolf Lampe – eine Wirtschaftordnung für ein Deutschland nach Hitler im Auftrag des Kreisauer Kreises um James Hellmuth v. Moltke und den Bonner Preußen Pater Graf Yorck v. Wartenburg, den sogenannten „Anhang 4“, eine Werteordnung unter der Bezeichnung „Wirtschafts- und Sozialordnung“.

Bonhoeffer wurde schließlich, von anderen Widerstandskämpfern protegiert und von der Gestapo unterschätzt, zum Vertrauensmann in der Zentralabteilung des Amtes Ausland und Abwehr. In dieser Position wurde er nicht zum Kriegsdienst herangezogen und konnte getarnt ins Ausland reisen. Akten legte er nicht an, er arbeitete völlig klandestin – nach Art eines Geheimdienstmannes. Sein Plan war, mit Hilfe der christlichen Kirchen weltweit vor Hitler zu warnen und die laufenden Kriegsvorbereitungen zu unterlaufen. Am 5. April 1943 fanden Gestapo und SS bei Bonhoeffers Schwager Hans von Dohnanyi, der sorgloser mit Akten umgegangen war, belastende Papiere. Bonhoeffer wurde wegen Wehrkraftzersetzung inhaftiert – zuerst im Wehrmachtsgefängnis Berlin-Tegel, danach im Gestapo-Bunker in der Prinz-Albrecht-Straße. Nach dem Fund weiterer Akten, die seine aktive Tätigkeit in den Vorbereitungen zu einem Umsturz belegten, war sein Todesurteil faktisch gesprochen, auch wenn es erst am 9. April 1945 vollstreckt wurde.

Theologe von Weltrang

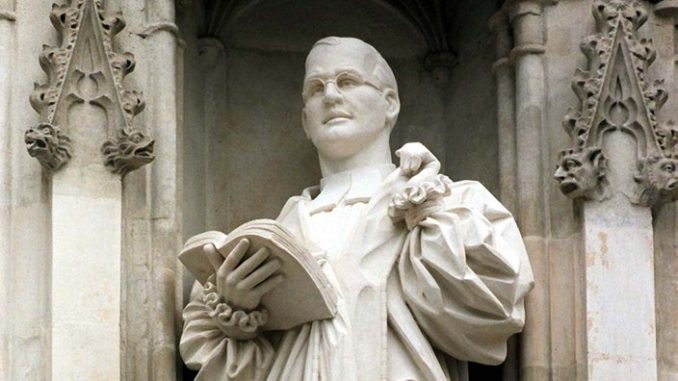

Bis nach London, in die Hauptstadt des Commonwealth, war Ruf Bonhoeffers als Theologe gedrungen, und das wohl auch schon in den Jahren, in denen die Gestapo ihn gefangenhielt, verschleppte und ermordete. Das ist enorm, bedenkt man, daß er damals noch lange keine 30 Lenze zählte – aber längst eine Professur für Theologie innehatte. Im Juli 1945 wurden denn auch in London Gedenkgottesdienste mit breiter Teilnahme von Gläubigen speziell für ihn gefeiert. Er galt er als internationales Vorbild für ein Christsein, das nicht auf veräußerlichter Kirchlichkeit beruht. Zivilcourage, Mut, Ehrlichkeit und Standhaftigkeit waren die weltlichen Attribute seiner im übrigen von inniger Transzendentalität geprägten Gottesbeziehung – er repräsentierte damit Eigenschaften, die die großen christlichen Konfessionen eint und auf die vor allem die alten, ursprünglichen unter ihnen großen Wert legen. In London ist, völlig logischerweise, Bonhoeffer im Stil einer Heiligenstatue an der Fassade der Westminster Abbey in einer Reihe religiöser Vordenker und Heiligen des 20. Jahrhunderts verewigt.

Auf die Theologie übertragen kann Bonhoeffer damit gewissermaßen – in einem weniger streng gefassten Rahmen – sogar als ein Prophet speziell für die jungen Leute gelten. Er forderte die Kirche auf, sich auf eine Generation von Menschen vorzubereiten, deren Sprache sich stark von der bisherigen Sprache der Kirche unterscheiden würde. Auch wenn er sein Leben bereits 1945 lassen musste, erscheint es heute so, als habe er die Gender-Diskussion mit ihrer Verwirrung biologischer Tatsachen bis hin zur Geschlechtsumwandlung ebenso geahnt wie die gedankliche Selbstermächtigung einiger Menschen, die ernsthaft glauben, über den Beginn des Lebens ebenso wie über sein Ende entscheiden zu dürfen – durch mögliche Abtreibung am Beginn und, wenn denn ein es Mensch erlebte, durch assistierten Suizid an dessen Ende. Gemessen an der Theologie eines Dietrich Bonhoeffer, der der Ehrfurcht vor dem Leben einen unveräußerlichen Rang einräumte, sind Abtreibung ohne medizinische Indikation und geplanter Suizid geistige Abgrund des 21. Jahrhunderts und ein Irrweg in die Todsünde.

Bonhoeffer hat sein Glaubensverständnis in dem Begriff „Kirche für andere“ verdichtet: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. … Sie muß an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend.“ Die Kirche ist also kein Selbstzweck, sie muss an die Schwächsten denken. Das Festhalten an Privilegien oder die Vernachlässigung ihres Dienstes aus Besorgnis um gefährdete Eigeninteressen bestimmter Gläubiger schade, so Bonhoeffer, der Kirche insgesamt massiv. Bezogen speziell auf die Abtreibungsfrage ist damit die Antwort, die in Bonhoeffers Schriften zu finden ist, heute aktueller denn je.