Als im November 1918 die bis dahin Deutschland Regierenden fluchtartig die politische Bühne verließen und damit eine Jahrhunderte währende quasi feudale Ordnung beendeten, schien der Weg frei für eine neue Ordnung: die Herrschaft des Volkes, die Demokratie.

Doch der Schein trog. Nach mehr oder minder demokratischen Intermezzi entstanden nicht nur in Deutschland sondern in zahlreichen Ländern Europas autokratische und diktatorische aber keineswegs demokratische Gemeinwesen. Den jungen Demokratien hatte es am Wichtigsten gemangelt: Demokraten.

Nach dem zweiten Weltkrieg keimte die Hoffnung auf eine nochmalige Chance. Die Umstände waren günstig und eine Zeitlang schien es, als könne die Demokratie diesmal einen Siegeszug antreten. Doch abermals trog der Schein. Zwar nahmen immer mehr Länder für sich in Anspruch, Demokratien zu sein. Doch die meisten von ihnen stolpern und straucheln heute durch die Geschichte. Denn wiederum fehlt es an Demokraten.

Damit bewahrheitet sich eine Befürchtung, die bereits Platon vor annähernd 2.500 Jahren hegte: Demokratie erfordert Menschen, die sich zu begrenzen wissen. Für Platon strebten die meisten nach grenzenloser Freiheit. Inzwischen streben sie auch nach grenzenloser Wohlstandsmehrung, Selbstverwirklichung, Anerkennung. Die Schwäche der Demokratie: Sie hat diesem grenzenlosen Streben nichts Effektives entgegenzusetzen.

Alle erwarten alles von ihr. Sie wollen nicht länger verantwortlich sein für die Erziehung ihrer Kinder, saubere Straßen und Grünanlagen, gesunde Luft, Arbeitsplätze. Das alles soll der Staat richten oder genauer: die demokratisch legitimierten Politiker und Politikerinnen. Wozu sind diese schließlich gewählt worden?

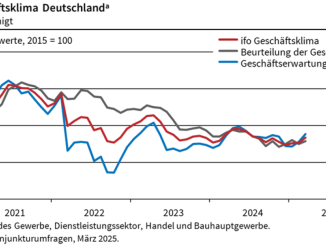

Und wehe, wenn diese einmal nein sagen, wenn sie erklären: Wir können nicht mehr. Was ihr, liebe Mitbürger erwartet und verlangt, lässt sich nicht verwirklichen. Also wird immer weiter Unmögliches versprochen: immerwährendes Wachstum, immer mehr materieller Wohlstand, immer mehr Glück der Menschen. Wer bei einigermaßen klarem Verstand ist, weiß, dass das alles nicht geht. Aber der demokratiegewöhnte Bürger fordert mit der größten Selbstverständlichkeit eine dreiprozentige Lohnerhöhung bei einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent, wobei auch dieses eine Prozent längst auf gnadenlosem Raubbau von Natur, Umwelt und Mitmenschen gründet.

Vielleicht ist es eine tiefe Ahnung von der systemischen Überforderung demokratisch verfasster Gemeinwesen, die viele davon abhält, für diese Verantwortung zu übernehmen. Denn es stimmt ja: Unter diesen Umständen zum Beispiel eine Partei zu bilden, die übergeordnete Ziele verfolgt und dabei das Gemeinwohl im Blick hat, ist beinahe unmöglich.

Der umfassend entgrenzte Bürger ist vollauf damit beschäftigt, seine Partikularinteressen zu wahren. Da reicht es allenfalls noch, sich zu Interessengruppen zusammenzuschließen, die allerdings im Laufe der Zeit in immer kleinere Partikel zerfallen. Politik im eigentlichen Wortsinn kann es in solchen Gemeinwesen nicht mehr geben. Die Folge: Früher oder später zerfallen auch sie.

Für die Demokratie gilt mehr als für jede andere Gesellschaftsform: Ohne bewusste und gewollte Begrenzung aller ihrer Glieder ist sie nicht überlebensfähig. Sie selbst ist nämlich zu solchen Begrenzungen nur sehr bedingt in der Lage. Deshalb muss jeder einzelne für sich die Frage beantworten, ob sein Lebensstil sozial verträglich, soll heißen gemeinschafts- und zukunftsfähig ist. Jeder einzelne muss bestrebt sein, sich in das größere Ganze einzubringen. Jeder einzelne muss in seinem Lebensbereich nach Kompromissen suchen. Demokratie steht und fällt mit Menschen mit demokratischer Gesinnung. Daher ist sie labiler als jede andere gesellschaftliche Ordnung. Sie hat aber auch die Chance, stabiler als jede andere zu sein.